Les Amérindiens : origine

Le Figaro - Jean-Luc Nothias - 03 jan 2018

. Il y a 20.000 ans, pendant la dernière période glaciaire (100.000 à 12.000 ans), le niveau des mers était plus bas de plus de 100 m. Le détroit de Béring était vide d'eau et les terres émergeaient sur une large bande de terre que l'on appelle la Béringie. Les 83 kilomètres séparant la Sibérie orientale, à l'extrême nord-est de l'Asie, de l'Alaska, à l'extrême nord-ouest de l'Amérique, pouvaient être parcourus à pied, dans une végétation abondante, loin des glaces. Les premiers à l'emprunter ont dû être les mammouths laineux, les chevaux sauvages, les caribous et les bisons (dont on sait qu'ils sont originaires d'Asie). À leur suite, tout naturellement, les chasseurs ont dû également emprunter cette route et essaimer dans le reste des Amériques du Nord et du Sud…

. En 2006, lors de travaux menés dans la Tanana River Valley, à l'intérieur de l'est de l'Alaska, des vestiges archéologiques anciens ont été découverts attestant d'une présence humaine il y a 13.500 ans. Lors de fouilles plus approfondies en 2010, Ben Potter, de l'université d'Alaska, à Fairbanks et ses collègues, ont découvert les traces d'un camp de chasse provisoire d'été avec pierres taillées, bifaces, foyers… Et surtout de trois squelettes. Le séquencement de l'ADN a été comparé à celui d'Amérindiens, anciens et présents, de différentes régions, ainsi qu'à des ADN de personnes africaines, eurasiennes, australiennes… Le groupe auquel appartient le bébé alaskien, appelé par les chercheurs «anciens Béringiens», est le plus proche des Amérindiens (du Nord et du Sud), suivis par les Sibériens et les Asiatiques de l'Est.

Le résultat des études génétiques suggère qu'une première migration vers l'est par la Béringie a eu lieu il y a quelque 36.000 ans. Les apports ont été continus jusque vers -25.000 ans, accompagnés d'une dispersion sur tout le continent. Vers -11500 ans, on voit un nouvel apport sibérien chez les Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord, par des populations proches des Koriaks (des Sibériens nomades actuels), mais pas par les groupes arctiques, Eskimos, Inuits ou Kets.

On estime qu'avant la conquête de l'ouest, leur population atteignait plusieurs millions, répartis dans une centaine de "nations" et parlant près d'un millier de langues. .

Les Amérindiens : implantation

. Quelque 5.3 millions de personnes aux États-Unis, soit 1.6% de la population totale, s’identifient comme Amérindiennes ou Autochtones d’Alaska, dont 3.0 millions à part entière et 2.3 millions métis, en combinaison avec une autre identité ethnique.

Ces 3 millions représentent 9% des 35 millions réparties sur l’ensemble du continent des Amériques, dont les trois quarts dans 5 pays : le Mexique, le Pérou, la Bolivie, le Guatemala et l’Equateur.

Parmi ces 3 millions, 2 millions se trouvent dans les 567 nations amérindiennes souveraines aux Etats-Unis. Appelées en anglais tribus, nations, clans, pueblos, communautés ou villages, 230 d’entre elles se trouvent en Alaska et les autres se répartissent dans 35 états des Etats-Unis.

Une civilisation de la chasse et de la guerre

La formidable révolution du cheval

Une accumulation de maux (presque) fatale

.Les Amérindiens : premiers écologistes ou destructeurs de la nature ?

GEO - Marc Ouahnon – 05 déc 2018

. Les défenseurs de l’environnement ont érigé les Indiens en hérauts de leur combat. Mythe ou réalité ?

Quatre Indiens Atsinas (ou Gros Ventres) sur leurs chevaux dans une vallée du Montana, en 1908, où se dressent leurs tipis. © Library of Congress

. « Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir […]. La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l’homme rouge. » Au début des années 1970, ces paroles, extraites d’un documentaire diffusé sur ABC et attribuées au chef indien Seattle, résonnent dans une Amérique traversée par une vague anticolonialiste et écologiste. Les associations de protection de l’environnement érigent l’Amérindien en héraut de leur combat, à l’image de cette vidéo de 1971 pour la campagne publicitaire « Keep America Beautiful », montrant un Indien en larmes après qu’on a jeté des déchets à ses pieds. Le grand public est bientôt conquis par cette vision du «bon sauvage» avec la sortie de westerns d’un nouveau genre. Little Big Man (Arthur Penn, 1970) et Soldat Bleu (Ralph Nelson, 1970) représentent les autochtones comme l’incarnation de la pureté et de l’innocence, en harmonie avec la nature. Les précurseurs des hippies, en somme. Un contraste saisissant avec l’image renvoyée par les premiers westerns, où ils étaient dépeints en ennemis sanguinaires ou en parias avachis.

Le mythe de «l’Indien écologiste»

. En vérité, le mythe de «l’Indien écologiste» semble être une invention de l’homme blanc. Le fameux discours du chef Seattle, prononcé par l’intéressé en 1854, est en réalité un faux. Ou du moins une version largement réécrite, déformée… et utilisée par un militant environnementaliste lors du premier jour de la Terre, en avril 1970. Quant à l’acteur incarnant «l’Indien qui pleure», surnommé Iron Eyes Cody, il s’agit en fait d’un Américain d’origine italienne. Pour la journaliste Françoise Perriot, auteure des Indiens et la nature (éd. du Rocher, 2017), la contre-culture américaine des années 1960 et 1970 a trouvé dans les premiers Américains les parfaits représentants de leur lutte, à la fois écologique et antimilitaire. « Et le message a pris car les Etats-Unis cherchaient à s’acheter une bonne conscience, en particulier après la participation des Indiens aux deux guerres mondiales », ajoute la spécialiste. Rappelons en effet qu’avant l’arrivée des colons, près de 7 millions d’Indiens peuplaient l’Amérique du Nord, contre environ 300 000 au début du XXe siècle.

Pour l’historien Jacques Portes, auteur de La Véritable Histoire de l’Ouest américain (éd. Armand Colin, 2016), « ces mœurs écologiques admirables, cette vie proche de la nature, en symbiose avec les animaux, constituent en réalité des fantasmes assez éloignés de la réalité. » Considérer les Indiens comme des écologistes qui ne laissent pas de traces serait même « une insulte pour eux », selon Françoise Perriot. Ces derniers transformaient perpétuellement leur environnement, notamment à travers des pratiques agricoles telles que l’irrigation, le déboisement et l’écobuage. Allumer des incendies dans les plaines ou les sous-bois permettait de régénérer la végétation, d’acculer le gibier et de mieux voir à travers la forêt. Pour autant, « il serait faux de penser que ces pratiques menaçaient leur écosystème, tempère Françoise Perriot, car les Indiens étaient bien trop peu nombreux pour cela. » L’anthropologue Emmanuel Désveaux va plus loin dans cette notion de trace, en observant chez les Ojibwés du Canada des attitudes qui seraient aujourd’hui considérées comme fort peu écologiques : « Lorsqu’ils quittent leur campement, ils abandonnent partout des détritus, comme si marquer ostensiblement la trace de leur passage était plus important que de respecter l’état naturel des lieux » (revue Anthropos 90, «Les Indiens sont-ils par nature respectueux de la nature ?», 1995).

Les Indiens responsables de la quasi-disparition du bison ?

. Certaines méthodes de chasse peuvent aussi intriguer. Pour abattre les bisons, il leur arrivait de poursuivre les troupeaux jusqu’au bord d’un précipice pour qu’ils y tombent. Des centaines de bovidés périssaient ainsi, laissant à leurs prédateurs bien plus de viande que nécessaire. «Ces techniques peuvent paraître cruelles, admet Françoise Perriot. Mais, une fois encore, ils profitaient du mieux possible de leur environnement. Ils manquaient de moyens et d’armes pour une chasse “propre”.» Difficile, en revanche, de déterminer la responsabilité indienne dans la quasi-disparition du bison au début du XXe siècle (ils étaient 30 millions en Amérique du Nord dans la première partie du XIXe siècle, contre quelques centaines dans les années 1900 !). La construction des lignes de chemin de fer et la politique d’extermination menée dans les années 1860 par le général Sheridan, pour affamer les Indiens et les forcer à vivre dans des réserves, y sont sans doute pour beaucoup. Mais, selon Jacques Portes, « la disparition des bisons aurait été causée en grande partie seulement par les Indiens […], qui en tuaient chaque année environ 600 000 ».

. Avec le développement du commerce de peaux, les Amérindiens participèrent aussi à la chasse intensive des castors, notamment dans la région des Grands Lacs. La peau de ces rongeurs était très appréciée pour confectionner des chapeaux en Europe, et les Indiens l’échangeaient contre des produits manufacturés, de l’alcool ou des armes. Au début du XVIIIe siècle, l’animal avait presque disparu de la région et, selon l’historien Philippe Jacquin, ils n’ont été sauvés que par « les caprices de la mode, qui a ensuite imposé des chapeaux en laine de vigognes péruviennes » (Les Indiens d’Amérique, éd. Flammarion, 1996).

. Par ailleurs, la forte demande en huile d’ours (censée faire pousser les cheveux !) par les Français de Louisiane au début du XVIIIe siècle avait, selon Emmanuel Désveaux, conduit les Indiens à tuer des milliers d’ours jusqu’à provoquer dans cette région « une quasi-extermination, à tel point que les Indiens ne pouvaient plus s’en procurer pour leurs propres besoins alimentaires et cosmétiques ». Pour Françoise Perriot, ces chasses dangereuses pour la préservation des espèces sont avant tout le fait des Blancs. En promettant aux Indiens une reconnaissance politique ou une alliance militaire, mais aussi en leur fournissant de l’alcool et des armes à feu, « ils ont complètement faussé le rapport que les Indiens entretenaient avec la nature. Armés de fusils, ils se sont retrouvés dans un cercle vicieux et la notion d’équilibre s’est rompue. » Diminués, massacrés, spoliés, placés dans des réserves, ravagés par les maladies des Occidentaux, certains Indiens perdirent foi en leurs traditions conservatrices.

Des Amérindiens engagés dans le combat écologique

. Si l’Indien ne remplit donc pas les critères de l’écologiste tel qu’on l’entend aujourd’hui, son attachement à la terre semble toujours aussi fort. Début 2017, de nombreuses tribus indiennes ont ainsi manifesté à travers les Etats-Unis contre le «serpent noir» autorisé par Donald Trump, ce pipeline qui traverse des territoires sacrés des Sioux du Dakota du Nord. Quelques mois après, leurs homologues du Texas ont défilé devant des banques pour les dissuader de financer la construction de terminaux de gaz de schiste dans la vallée du Rio Grande, près du Mexique. Main dans la main avec les associations écologistes, les Amérindiens continuent de se mobiliser contre le Keystone XL, un oléoduc long de 1 900 kilomètres qui doit transporter le pétrole extrait des sables bitumineux de l’Alberta, dans l’ouest du Canada, jusqu’au Nebraska. On est loin de l’image de l’Indien avachi et désabusé des premiers westerns.

Les Sioux

. La présence d'hommes dans les plaines d'Amérique date d'environ 11.000 ans, mais les Indiens des plaines proprement dits sont arrivés plus récemment. A l'époque de Christophe Colomb, il y en aurait eu quelque 150.000. Si les Indiens du Haut Missouri sont cultivateurs semi-sédentaires, la plupart des tribus des plaines sont des nomades, se déplaçant à la poursuite du gibier notamment les bisons dont on estime la population qui parcourait à l'époque le continent, des Appalaches aux montagnes Rocheuses, à 60 millions. Les « chamanes » appelés plutôt « hommes-médecine » chez les Indiens, orchestrent les chants et les danses sacrés visant à assurer leur retour périodique et des chasses abondantes.

. L'arrivée des chevaux sur le continent américain au XVIIIe, dans le sillage des envahisseurs occidentaux, transforme grandement leur mode de vie et leur économie. Les bisons peuvent enfin être chassés par des cavaliers rivalisant de vitesse avec eux. L'adoption des armes à feu, des outils et surtout des ustensiles de cuisine métalliques ne fait qu'encourager ces tribus dans leur nouveau mode de vie, fondé sur une indépendance réelle grâce à leur mobilité et à la richesse qui en résultait.

. Indiens des plaines d'Amérique du Nord, les Sioux (nom d'origine péjorative, regroupant trois tribus qui se nomment elles-mêmes Dakota, Lakota et Nakota) appartiennent tous à la famille linguistique sioux, qui regroupe : les Assiniboin, les Crow, les Dakota, les Hidatsa, les Iowa, les Kansa, les Mandan, les Missouri, les Omaha, les Osage, les Oto et les Ponca. Les Sioux étaient avant tout des chasseurs de bisons. Certaines tribus de l'Est et du Sud cultivaient du maïs et récoltaient du riz sauvage. Avant l'introduction du cheval, en 1740, qui transforme leur vie, les Sioux se servaient pour déplacer leur camp de chiens attelés à des travois (une sorte de traîneau attelé).

La bande, composée de plusieurs lignées, formait l'unité sociale de base ; elle vivait sous la direction d'un chef héréditaire ou élu, assisté d'un conseil d'anciens. Lorsque les bandes se réunissaient en certaines occasions, les tipis étaient installés en cercle autour de la tente du conseil. L'organisation politique n'était jamais centralisée ; par contre, il y avait souvent une police composée des membres des sociétés militaires et rituelles.

L'importance d'un homme se mesurait à ses exploits guerriers. Il fallait commander une expédition guerrière, voler un cheval dans un camp ennemi, tuer un ennemi ou, encore mieux, le désarmer ou lui donner un coup. Pour se souvenir de leurs exploits, les Sioux utilisaient des pictographes qu'ils dessinaient sur des robes de bison ou sur leur tipi.

Comme celle des autres Indiens des plaines, l'essentiel de la vie religieuse des Sioux consistait à trouver un protecteur surnaturel. Pour ce faire, les jeunes gens devaient jeûner et prier et même s'infliger des tortures dans un endroit solitaire afin d'obtenir une vision. En général, l'initié conservait un objet qui lui servait de talisman. La danse du Soleil (Sundance) était leur plus importante cérémonie. Celle-ci fut interdite, en 1881, par les Blancs à cause de « ses aspects inhumains ».

. Le navigateur espagnol De Soto, rencontra les Sioux pour la première fois en 1541. Ils étaient sans doute les plus belliqueux des Indiens des plaines, avec les Blackfeet. Le mot « sioux » vient d'ailleurs de la contraction d'un nom algonquin, francisé par les trappeurs français, « nadowesiou », qui signifie « ennemi, serpent venimeux ». Ils combattent même les autres tribus indiennes, sauf les Cheyennes et les Arapahos dont ils étaient les alliés. Au moment de la présence française, pourtant, leurs rapports ne sont pas si mauvais avec les trappeurs et les coureurs des bois solitaires.

. Au début du XIX° siècle, les Blancs commencèrent à s'installer sur leurs terres, les obligeant à vivre sur des territoires de plus en plus étroits. Finalement, dans les années 1830’s on envoya les Sioux dans le « territoire Indien », les réserves du Dakota, du Nebraska et du Montana (Trail of Tears). Pas très étonnnant alors, qu’ensuite, lors de la « ruée vers l'or », ils attaquent systématiquement les convois étrangers. Les raids dirigés par le chef Red Cloud, contre les convois de wagons, continueront jusqu'au traité de paix de Laramie en 1868. À partir de 1862, des troubles éclatèrent, dus la plupart du temps à la religion de la danse de l'Esprit (Ghost dance), d'inspiration messianique. Cette nouvelle religion, qui promettait à ses adeptes une prochaine délivrance, faisait peur aux Blancs, qui l'interdirent.

. On ne peut parler de la nation sioux sans mentionner de grands leaders sioux comme Red Cloud, Crazy Horse ou Tatanka Yotanka (ou Sitting Bull, ou Taureau assis, 1831-1890), chamane et chef des Honkpapa, dont l'influence s'étendait sur tous les Sioux et qui, dans les années 1860, conduisit ceux-ci sur le sentier de la guerre. En 1876, il refusa avec ses hommes de se retirer dans une réserve et écrasa le général Custer à Little Bighorn. Il s'enfuit alors au Canada, puis revint aux États-Unis, où on le conduisit dans une réserve. Il joua un rôle important dans le mouvement de la danse de l'Esprit et fut tué par la police indienne qui venait l'arrêter. Les Sioux eurent alors un dernier sursaut de révolte : la bataille de Wounded Knee, le 29 décembre 1890, vit le massacre de plus de 200 Indiens. Ce fut la fin des guerres indiennes.

. Si les Indiens ont réussi à résister aux politiques d'assimilation menées avec acharnement par les gouvernements américains successifs, ils souffrent néanmoins pour la plupart de problèmes d'identité. Ils se sentent toujours rejetés par la société euro-américaine, sans pour autant pouvoir se satisfaire des possibilités de vie (fort maigres) offertes par leurs communautés d'origine. Drogues, alcoolisme et délinquance sont autant de réponses désespérées à un état de dépression chronique qui caractérise aujourd'hui des populations entières. La revivification de coutumes traditionnelles comme la danse du Soleil est là pour témoigner qu'en dépit de ces dérives, les valeurs fondamentales des cultures amérindiennes, notamment le lien tellurique avec tous les êtres et choses de la création, continuent à les habiter.

En 1870, leur nombre est estimé à 25.000. Aujourd’hui, il y a plus de 150.000 Sioux, ce qui en fait la première tribu des Etats-Unis, dont près de la moitié (40.000) vivent dans des réserves des Nord et Sud-Dakota et au Saskatchewan.Les Squaws, figures oubliées

Frédéric Joignot - 03 décembre 2014

Jeune mariée wishram de l’Oregon. Photographie de Edward S. Curtis, 1910. | Library of Congress

. Un ouvrage de l’ethnocinéaste Patrick Deval sorti début novembre 2017, Squaws. La mémoire oubliée (Hoëbeke) tente de mieux comprendre la place des femmes dans les sociétés amérindiennes, mais aussi de décrypter comment les colons venus d’Europe ont utilisé et interprété l’image de la « squaw », à Hollywood.

. Les squaws (femmes mariées chez les Indiens d’Amérique du Nord) sont les grandes oubliées de l’histoire américaine. Si nous connaissons les destins tragiques des chefs apaches Cochise et Geronimo, si les sombres épopées des peuples sioux ou iroquois ont frappé notre imagination, si les grands romanciers et les westerns d’Hollywood se sont passionnés pour les guerriers, nous savons peu de chose des Indiennes. Les études historiques et ethnologiques les concernant sont récentes. Et les images que nous restituent le cinéma et la peinture se cantonnent souvent à des clichés.

Au cinéma, les véritables Indiennes sont longtemps demeurées invisibles. « Dans les westerns, les squaws étaient jouées par des Américaines grimées », explique l’ethnocinéaste Patrick Deval, auteur du livre très documenté Squaws. La mémoire oubliée. En 1944, l’Américaine Linda Darnell interprète ainsi une Cheyenne rusée dans le Buffalo Bill de William A. Wellman. En 1960, Audrey Hepburn est une Kiowa adoptée par des colons dans Le Vent de la plaine, de John Huston. Des stars comme Debra Paget, Cyd Charisse et Elsa Martinelli seront, elles aussi, des squaws de cinéma, bronzées pour l’occasion.

En 1960, Audrey Hepburn est une Kiowa adoptée par des colons dans « Le Vent de la plaine », de John Huston. | Rue des Archives / DILTZ

« Le bon sauvage farouche et le guerrier cruel »

. Il faut attendre les années 1970 pour voir de véritables Indiennes dans les westerns. La Navajo Geraldine Keams joue dans Josey Wales hors-la-loi (Clint Eastwood, 1976) et l’actrice Cree Tantoo Cardinal dans Danse avec les loups (Kevin Costner, 1990). C’est aussi l’époque où le cinéma change de regard sur les Indiens. Les deux archétypes traditionnels – « le bon sauvage un peu farouche et le guerrier cruel et primitif », résume Patrick Deval – font place à des images plus subtiles. En 1970, Little Big Man, d’Arthur Penn, marque un tournant en montrant leur vie quotidienne et en évoquant les massacres commis par les soldats américains à Wounded Knee.

L’image de la squaw change, elle aussi : dans Little Big Man, Sunshine, la femme du héros, est courageuse et talentueuse, tout comme la fille du chef Crow mariée au trappeur incarné par Robert Redford dans Jeremiah Johnson, de Sydney Pollack (1972). « En 1973, l’actrice Sacheen Littlefeather s’est présentée à la cérémonie des Oscars à la place de Marlon Brando, à la demande de l’acteur, en tenue traditionnelle apache, rappelle Patrick Deval. Elle a lu une déclaration dénonçant la manière raciste et méprisante dont Hollywood montre les native Americans.»

Dès le XIXe siècle, des écrivains et des chercheurs tentent pourtant d’étudier la complexité des sociétés indiennes. Chateaubriand, dans son Voyage en Amérique (1827), parle ainsi de la société iroquoise comme d’une « république en état de nature », où les femmes sont influentes car les Iroquois n’entendent pas « se priver de l’assistance d’un sexe dont l’esprit délié et ingénieux est fécond ».

Recensement méthodique des us et coutumes de quatre-vingts tribus

. Dans les années 1880, l’ethnologue américaine Alice Fletcher (1838-1923), par ailleurs suffragette, révèle que les femmes sioux ont le droit de divorcer, sont propriétaires de leurs terres, votent au conseil tribal et contrôlent leur fécondité – tous droits inconnus des Américaines.

Se représenter plus objectivement ce qu’a été l’existence des Amérindiens, leur façon de vivre, leur artisanat, leur culture et leur spiritualité n’aurait jamais été possible sans les peintures d’après modèle de George Catlin (1796-1872), mais surtout sans le colossal travail du photographe Edward S. Curtis. Entre 1890 et 1930, il a entrepris un recensement méthodique des us et coutumes de quatre-vingts tribus.

Ce fut une véritable course contre la mort. Décimés par la variole, la coqueluche et la petite vérole, les Indiens d’Amérique du Nord, estimés à dix millions d’individus à l’arrivée des colons, n’étaient plus que 100 000 au début du XVIIIe siècle. Curtis a réalisé de nombreux portraits de squaws que l’on retrouve dans l’ouvrage de Deval : chamane, potière, meunière, tisseuse, fiancée en grande tenue.

Tabac à chiquer à l’effigie de Pocahontas, la fille du chef des Powhatans, en 1868. | Library of Congres

Ce travail tranche avec de nombreuses représentations populaires qui nous montrent des squaws soumises et arriérées – comme cette image de 1884 du magazine littéraire Frank Leslie’s Illustrated, « Educating the Indians », où une Indienne en robe moulante et portant un parapluie, élevée par le gouvernement, fascine sa tribu restée à la réserve. Le thème de la squaw proche de la nature attirée par le colon civilisé est aussi récurrent dans l’imagerie de la conquête de l’Amérique – et à Hollywood, où les tombeurs d’Indiennes sont légion.

L’histoire d’amour la plus célèbre reste celle de la fille du chef des Powhatans, Pocahontas, avec le capitaine John Smith, au début des années 1600. La scène où la jeune squaw sauve la vie de l’Anglais a été beaucoup représentée en peinture et en gravure, tout comme Pocahontas elle-même, dont une marque de tabac à chiquer a repris le nom à la fin du XIXe siècle – son aventure a aussi inspiré deux films d’animation aux studios Walt Disney (1995, 1998). Si la véracité de cette idylle est très contestée par les historiens, elle séduit toujours le public américain : elle suppose qu’une autre histoire, moins cruelle et sanglante, a pu quelquefois s’écrire entre les colons et les femmes amérindiennes.

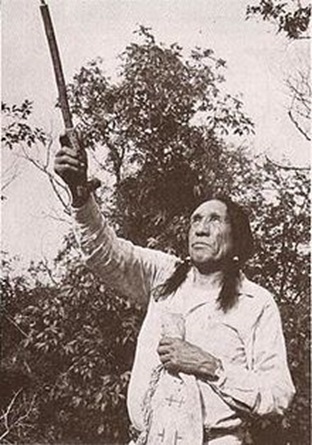

.Lame Deer (“John Fire”), l’Amérindien

. Les tribus amérindiennes ont tout enduré : une invasion colonialiste venue d’Europe, la spoliation de leurs terres, un génocide oublié des livres d’Histoire américains… Et malgré toutes ces épreuves, leur sagesse demeure intacte. John Fire Lame Deer est un amérindien né au début du XXe siècle. Peu avant sa mort en 1976, il nous a gratifié d’un très beau texte qui dénonçait les soi-disant « bienfaits » de la colonisation.

Le gardien de la spiritualité et des traditions de son peuple

. Il est né dans la réserve de Rosebud en 1900 (ou 1903 ?) dans le Dakota du Sud, connue notamment par le film « Cœur de tonnerre » (Thunderheart) de Michael Apted de 1991. Il a vécu et appris avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 7 ans. De 7 à quatorze ans il a été placé dans une école et a ensuite été envoyé dans un pensionnat, créé par le Bureau des Affaires indiennes pour les jeunes Indiens. Ces écoles ont été conçues pour « civiliser » les Amérindiens après leur installation forcée sur les réserves.

Après avoir vécu de nombreuses années d'une vie dissolue, il rencontre "par hasard" le gardien de la pipe sacrée originelle, la canupa, dont la fumée symbolise le souffle du Grand Esprit. Ceci a été le tournant de sa vie.

Indien Lakota, Tȟáȟča Hušté, dit John Fire Lame Deer (Lame Deer est à traduire par « cerf boiteux ») a porté de multiples casquettes au cours de sa vie : clown sacré (heyoka), soldat, prisonnier, policier, peintre en lettres, ouvrier agricole, berger, chanteur, médecin… mais il est avant tout un wichasha wakan (saint homme), un homme-médecine sioux, un quêteur de visions et de rêves (waayatan), gardien de la spiritualité et des traditions de son peuple. Un wicasa wakan ne saurait être un saint, mais dieu et diable à la fois.

La grande sagesse qui le caractérisait l’a amené à écrire de nombreux récits qui visaient à préserver la philosophie des Sioux, et dénoncer la spoliation de leurs terres par les Blancs ("De Mémoire indienne", 1972). Dans le texte ironique et puissant qui suit, John Fire Lame Deer critique et fustige avec ironie et puissance l’invasion des Européens, qui a signé le début de la fin pour les tribus amérindiennes…

« Avant que nos frères blancs viennent nous civiliser, nous n’avions aucune prison. Par conséquent, il n’y avait aucun délinquant.

Nous n’avions pas de clés ni de serrures, donc il n’y avait pas de voleurs.

Quand quelqu’un était trop pauvre pour s’offrir un cheval, une couverture ou une tente, il pouvait le recevoir comme cadeau.

Nous étions si peu civilisés que nous n’accordions pas une réelle importance à la propriété privée.

Nous voulions posséder des choses pour donner aux autres, pour s’entraider.

Nous n’avions pas d’argent, et pour cette raison, la valeur d’un homme ne pouvait être déterminée selon sa richesse.

Nous n’avions aucune loi (écrite), aucun avocat (ou procureur), aucun politicien. Par conséquent, nous n’étions pas capables de tricher ou d’escroquer autrui.

Avant la venue des hommes blancs, nous suivions vraiment le mauvais chemin. Je ne saurais vraiment pas expliquer comment nous nous y prenions pour nous en sortir sans ces choses fondamentales, qui sont absolument nécessaires à une société civilisée. C’est du moins ce que nos frères blancs n’ont pas arrêté de nous dire. » .

Les Indiens d’Amérique étaient-ils collectivistes ?

Contrepoints – 13 nov 2013 - Par Carlos L. Rodriguez, Craig S. Galbraith et Curt H. Stiles, professeurs à la Cameron School of Business de l’University of North Carolina Wilmington.

. Le système des réserves a imposé la propriété collective aux cultures amérindiennes qui n’étaient historiquement pas collectivistes et possédaient des droits de propriété parfaitement définis.

. Dans le passé, la plupart des peuples indigènes d’Amérique du nord si ce n’est tous, avaient une croyance forte dans les droits de propriété, et la propriété privée d’une manière générale. Frederick Hodge (1910) considère la propriété privée comme « la norme » des tribus d’Amérique du Nord.

Julian Steward (1938, 253) estime de même qu’au sein des tribus d’Amérique, la propriété communale était limitée et Frances Densmore (1939) a conclu que la tribu Makah du nord-ouest de la côte Pacifique avait des droits de propriété similaires à ceux de l’Europe. Ces historiens et anthropologues du début du vingtième siècle ont pour eux d’avoir pu interroger directement des membres de ces tribus qui ont vécu sur le territoire américain avant l’époque des réserves.

À la fin des années 1940, en revanche, ces sources ayant disparu, les mythes et réécritures de l’histoire ont pu prendre le dessus. Au milieu des années 1960, le ton de nombreux livres d’histoire, largement inspirés par des films, des romans et des discours avait radicalement changé (Mika 1995). Un bon exemple de ces arrangements avec la réalité historique peut se trouver dans le très populaire manuel de Baldwin et Kelly de 1965, The Stream of American history, qui affirme que « les Indiens avaient une compréhension floue de la valeur de l’argent, de la propriété de la terre… ce qui a permis à des requins et autres tenanciers de bars de leur extorquer leurs terres » (208). Ces mythes ont été ensuite alimentés par d’autres ouvrages populaires comme Dispossessing the American Indian de Jacobs (1972) qui suggéraient que les Amérindiens considéraient leurs terres et autres biens comme des « dons du ciel » donc non sujets à la propriété privée. Progressivement, on s’est mis à croire de plus en plus que les peuples indigènes d’Amérique du Nord avaient historiquement un mode de vie communautaire, non basé sur la propriété privée mais sur une sorte d’harmonie romantique avec la nature.

Aujourd’hui encore, des chefs de tribus, des hommes politiques et divers groupes d’intérêt des États-Unis et du Canada perpétuent régulièrement ces mythes lorsqu’ils discutent affaires, économie et entrepreneuriat au cours des Tribal conferences et diverses auditions auprès du congrès (Selden 2001).

Terry Anderson (1995) attribue les origines de ces mythes aux colons à la recherche de terres pour leurs fermes dans les Grandes Plaines qui ont rencontré des tribus nomades ne considérant pas la terre comme d’une grande valeur. Ces colons ont généralisé par erreur ce manque d’intérêt pour la terre et en ont déduit une absence de droits de propriété au sein de toutes les tribus. On peut estimer que ces croyances ont été largement propagées au dix-neuvième siècle par une armée virtuelle de journalistes de la côte est, de romanciers et d’hommes politiques qui, bien qu’écrivant sur les Amérindiens, n’avaient eu que peu de contacts avec des représentants des tribus. Répétées, amplifiées et déformées, ces perceptions incorrectes ont eu pour conséquence de constituer la base des lois et réglementations ultérieures.

Le système moderne de bail dans les réserves a largement aggravé le problème. Ce système a institutionnalisé et codifié les légendes avec de dramatiques conséquences pour les entrepreneurs indigènes et leur développement économique.

Le système des réserves

. Aux États-Unis, le rapport entre ces baux et le système des réserves a été formellement établi par le General Allotment Act de 1887, connu sous le nom de Dawes Act, puis ensuite par l’Indian Reorganization Act de 1934. Ces décisions gouvernementales ont institutionnalisé le système du bail et des droits de propriétés fondamentalement collectivistes, créant de fait les obstacles à une organisation économique efficace.

Avec le temps, les actions du Congrès et les décisions judiciaires ont créé quatre types d’occupation du terrain dans les réserves : propriété individuelle inconditionnelle (terrain en propriété privée appartenant à des individus), trust individuel (détenus dans les trusts fédéraux pour des individus), trust tribal (détenu dans un trust fédéral pour la tribu), et propriété inconditionnelle simple sur terre tribale (propriété de la tribu non détenue dans un trust fédéral). La plupart des baux modernes dans les réserves sont une combinaison de trusts individuels et tribaux. Les terrains qui étaient utilisés individuellement comme site de logement ou pour des cultures de subsistance sont typiquement devenus des sortes de propriétés personnelles et ont constitué des trusts individuels. Ces actifs ont pu être améliorés, loués ou hérités au sein des membres d’une tribu. Un terrain de trust tribal était géré par un conseil tribal élu.

Bien que les trusts individuels ressemblent à de la propriété individuelle inconditionnelle, ils sont néanmoins toujours situés au sein des trusts indiens pour lesquels s’appliquent les règlements établis par les différentes lois. Le titre de propriété, par exemple, ne peut pas être transféré. De fait, alors que les trusts individuels peuvent être hypothéqués, ils ne peuvent servir de collatéral. Le revenu dérivé de cet actif, plutôt que l’actif lui-même, devient le collatéral du prêt. Il existe encore d’autres problèmes juridiques associés avec un défaut en cas de crédit ou en cas de revendication sur un terrain de trust individuel. De surcroît, des héritages successifs, en fractionnant les propriétés entre des membres éloignés d’une même tribu, rendent le consensus parfois difficile à obtenir en matière d’utilisation de l’actif comme collatéral.

Une autre limite a trait aux litiges civils et tribaux. Alors qu’un nombre croissant de recours est déposé relativement aux droits de propriété, aux héritages et divorces, ces actifs sont devenus virtuellement inutilisables en tant que collatéral. Par voie de conséquence, de nombreuses propriétés ont désormais une taille sous-optimale pour le développement agricole.

Cette augmentation des coûts de transaction a pour effet inévitable une augmentation du coût du capital. De fait, cette inefficacité inhérente a tendance à rendre l’immobilier, pourtant principale source de capital des initiatives entrepreneuriales, virtuellement inaccessible pour cette destination (voir De Soto 2000). Le potentiel d’accumulation de capitaux propres est donc sévèrement limité et de nombreuses terres des réserves restent inutilisées en tant que ressources capitalistiques. L’augmentation du coût du capital freine l’initiative individuelle et la détourne du terrain de trust tribal. Les membres des tribus de troisième ou quatrième génération ont par conséquent au cours du siècle dernier adopté progressivement une perspective plus collective dans la gestion de la propriété immobilière.

Un autre facteur notablement occulté a trait aux migrations continuelles des membres les plus entreprenants des tribus au sein des réserves. Dans une étude sur les effets induits par le développement des casinos au sein des réserves américaines, Galbraith et Stiles (2003) ont découvert que, d’après les déclarations des anciens des tribus, les indigènes les plus entreprenants avaient quitté les réserves avec leurs familles pour créer des entreprises au sein des villes américaines.

La marche vers le collectivisme

. Quelles qu’en soient les raisons, on a constaté une spectaculaire évolution dans les dernières décennies en faveur d’une gestion plus collective au sein des peuples indigènes des États-Unis. Toutefois, nous estimons que le développement du système de bail collectif est contraire non seulement au contexte historique mais aussi à la culture des communautés indigènes.

De Soto (2000) a affirmé avec force que le développement économique nécessite l’établissement d’institutions protégeant les droits de propriété et installant un système légal suffisamment complexe pour permettre le transfert efficace et le développement de ces droits, de même que la possibilité d’en extraire le bénéfice total. Dans son analyse des problèmes économiques rencontrés par les populations en difficultés économiques d’Afrique du Sud, par exemple, De Soto (2000) estime que les initiatives entrepreneuriales de ces groupes de population sont fortement réduites par leur incapacité à accéder à la plus basique, et pourtant importante, source de capital, leurs terres.

Plutôt que des « vides juridiques » comme on en constate dans d’autres parties du monde (De Soto 2000), les populations indigènes d’Amérique du Nord sont confrontées à un problème entrepreneurial issu d’une situation de « gel de capital » inhérent au système des réserves. Cette organisation impose la propriété collective à des cultures qui n’étaient historiquement pas collectivistes et possédaient des droits de propriété parfaitement définis, ainsi qu’une propriété personnelle des actifs, ce qui leur permettait d’avoir un vrai sens de l’entrepreneuriat. Ce système crée également des barrières légales qui ont tendance à gonfler les coûts d’organisation et de transaction.

Il n’est donc pas surprenant de constater que l’activité économique au sein des tribus représente un échec abyssal. Galbraith et Stiles (2003) ont examiné les tribus qui pratiquent l’économie du jeu et celles qui ne la pratiquent pas dans le sud-ouest des États-Unis. Ils ont découvert que le taux de création d’entreprises au sein des tribus qui ne pratiquent pas le jeu est de 0,15 pour 100 adultes de la tribu. Ce taux de création d’entreprise est plus faible que la plupart des économies développées (comparativement, il est de 0,37% au Royaume-Uni et supérieur à 1% aux États-Unis) (Levie et Steel, 2000, Fraser, Allander Institute, 2001).

Le tableau est encore plus maussade si l’on examine l’emploi dans les entreprises nouvellement créées. En effet, l’immense majorité des entreprises créées au sein des tribus sont des micro-entreprises ou des entreprises de loisir, générant un nombre d’emplois singulièrement plus faible que la plupart des entreprises en développement des pays développés.

Comment expliquer cette si faible activité entrepreneuriale ? Une des principales raisons se trouve dans le système même des réserves qui institue des barrières aux droits de propriété. Les entreprises non liées au commerce du jeu ne peuvent pas accéder à leurs droits de propriété individuels ou au capital familial. Elles doivent donc opérer à un très faible niveau d’activité économique. En revanche, les commerces liés au jeu, qui tendent à se développer dans de plus importantes proportions, sont protégés par un système quasi-monopolistique permettant d’assurer des rentrées de capital aux casinos situés dans les tribus, ce qui leur assure une certaine protection vis-à-vis des coûts d’organisation et de transaction associés au système des réserves.

Les anciens peuples indigènes d’Amérique du Nord étaient tout à la fois très entrepreneurs et très sensibles aux forces économiques qui les entouraient mais travaillaient au sein d’un régime à forts coûts de transaction du fait d’un système juridique fragmenté, non uniforme et non standardisé. Ces désavantages économiques ont été institutionnalisés par un système de bail collectif mis en place au dix-neuvième siècle alors qu’il était étranger au contexte culturel, économique et entrepreneurial de la plupart des tribus indigènes d’Amérique du Nord. Ces politiques publiques inadaptées ont empêché les populations indigènes d’explorer le potentiel complet de leurs initiatives entrepreneuriales.

Malgré cela, depuis une vingtaine d’années, l’énergie qui a été déployée crée maintenant des possibilités, au moins au sein de certaines tribus, pour s’engager dans des activités entrepreneuriales qui pourraient contribuer à leur développement économique. Ces possibilités ont émergé sous plusieurs formes : (a) les monopoles publics comme les jeux de casino qui ont généré des revenus importants dans certaines réserves, (b) les activités liées à l’environnement, comme notamment la chasse ou la pêche au sein des réserves et (c) la vente de ressources naturelles comme le minerais, le bois et le pétrole qui sont plus facilement exploitées par des sociétés bénéficiant d’une assise économique plus importante.

Pour les tribus ayant accès à ces possibilités, les améliorations ont été substantielles. Cependant, ces démarches fructueuses doivent équilibrer plusieurs forces opposées : (a) les économies d’échelle réalisées sur la gestion des ressources environnementales, (b) la nécessité pour les entrepreneurs individuels d’avoir un accès plus facile au « capital gelé » et (c) la pression sociale associée aux politiques publiques créées par les distorsions historiques dans la conception des droits de propriété par les tribus indigènes ainsi que sur leur utilisation des ressources naturelles. Le succès dépendra de la capacité du premier facteur à prendre le dessus sur les deux obstacles.

Le pow-wow : Une invention moderne